市場の変化に備える:資産を守り抜くための堅実投資

近年、アメリカ大統領の交代により、新たな経済政策への期待が高まり、経済全体が盛り上がりを見せています。しかし一方で、通貨や株価が青天井のように上昇し続ける中、何かをきっかけに急激な下落が発生するのではないかという不安を抱える方も多いのではないでしょうか。特に、リスクを取って高リターンを狙う積極的な投資スタイルが注目される一方で、予測不能な経済危機に備えた「堅実投資」の重要性が再認識されています。リスクを抑えつつも安定した成果を目指す投資は、これからの時代において欠かせない選択肢の一つと言えるでしょう。

本記事では、こうした環境で実践可能な「ノーリスク・ローリターン」かつ「ローコスト」な資産運用術を紹介します。

現在の国際経済情勢を読み解く

2024年時点では、歴史的円安と株高が更新されています。日本円の価値が低下する中で、資産の目減りを防ぎつつ利益を狙う方法を考えることが求められます。しかし、この状況がいつまで続くかは不透明であり、リスクヘッジを考えることが賢明です。特に急激な下落が発生した場合、備えがないと大きな損失を被る可能性があります。

リスクヘッジの具体的な方法

株式やファンド投資は高いリターンを期待できますが、それに伴うリスクも高いのが現実です。また、外貨建て投資では為替リスクも考慮する必要があります。これに対して、安全性を重視する資産運用方法として、以下の手法が挙げられます:

- 日本円建ての債券や定期預金

元本保証が特徴で、短期間でも確実に資産を増やすことが可能です。

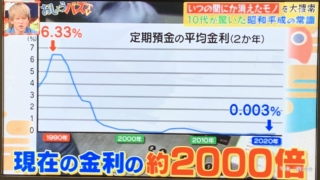

特に、日本では銀行金利が上昇傾向にあり、円建て定期預金が再注目されています。現在、各銀行が競うように高利回りの定期預金キャンペーンを実施しており、選択肢が広がっています。

定期預金で得するコツ

銀行の定期預金利率は、10年国債の利回りに大きく影響を受けるため、キャンペーンが短期間で終了することもあります。そのため、以下のポイントを押さえることが重要です:

- 複数の銀行を比較

銀行ごとに利回りは異なるため、条件をよく比較して選びましょう。 - キャンペーン情報をこまめにチェック

優遇利回りの提供期間を見逃さないようにしましょう。 - 手数料を抑える

入出金や振り込み手数料が無料の銀行を活用することで、余計なコストを削減できます。

おすすめの定期預金先

私がおすすめするネット銀行は以下の2行です:

| 銀行名 | 1年定期の利回り |

|---|---|

| ソニー銀行 | 0.8% |

| 住信SBIネット銀行 | 0.4% + 0.4% |

これらの銀行は、定期預金の年間利回りが合計0.8%と高水準です。また、ATMでの現金入出金や振り込み手数料が無料で、使い勝手の良さも魅力です。給与振込口座を変更しにくい場合でも、定期自動入金設定を利用することで手数料無料で資金を移動できます。

紹介するネット銀行に共通するメリットとデメリット

メリット

- 口座開設が簡単

- 高利回り定期預金が提供されている

- VISAやMastercard付帯のデビットカードを取得できる

- デビットカードを活用することで、資産管理が安易になる

- デビットカードのキャッシュバックシステムを活用することで、使う形でも資産運用できる

- 一定水準の口座残高を保つことで手数料やキャッシュバックシステムが優遇される

- 定期自動入金設定を行うことで、他社からの送金分でも手数料無料で受け取ることができる

デメリット

- 物理的な支店窓口がない為、従来のような支店窓口による手続きができない

※カスタマーサポートセンターは充実している - PC操作が苦手な方に不向き

※PCの専門的な知識が必要ではない為、ネットサーフィンができるレベルの知識で問題ない

ご家族・ご友人 紹介プログラムの活用

ソニー銀行におきましては、現在紹介プログラムを通じて新規口座開設を行った場合、口座開設完了日の翌月末のそう預かり残高を30万円以上に保つことで、現金2,000円を受け取ることができます。

紹介プログラムの詳細ページはこちら

私と友人になりたい方は「定期預金の記事を読みました」とLINEでご連絡ください(^^♪

堅実投資の重要性と今後の展望

堅実投資は、高リターンを狙う派手な投資とは異なり、小さな利益を確実に積み上げていくものです。各銀行によって定期預金の利回りや手数料が異なる為、比較してより良い金融機関を選択する必要があります。これにより、経済の波に左右されにくい安定的な資産形成が可能となります。特に、今回紹介したような銀行を活用しながら、堅実な投資先も検討することで、リスクとリターンのバランスを取ったポートフォリオを構築できます。

まとめ

今回ご紹介したノーリスク・ローリターン、ローコストを目指した資産運用術は、経済の不安定な時期においても有効な方法です。株式やファンド投資に偏ったポートフォリオをお持ちの方は、一度リスクヘッジを検討してみてはいかがでしょうか。この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

サービス開始?-100x100.png)

-100x100.jpg)